一般検査

/ 中央検査科

一般検査

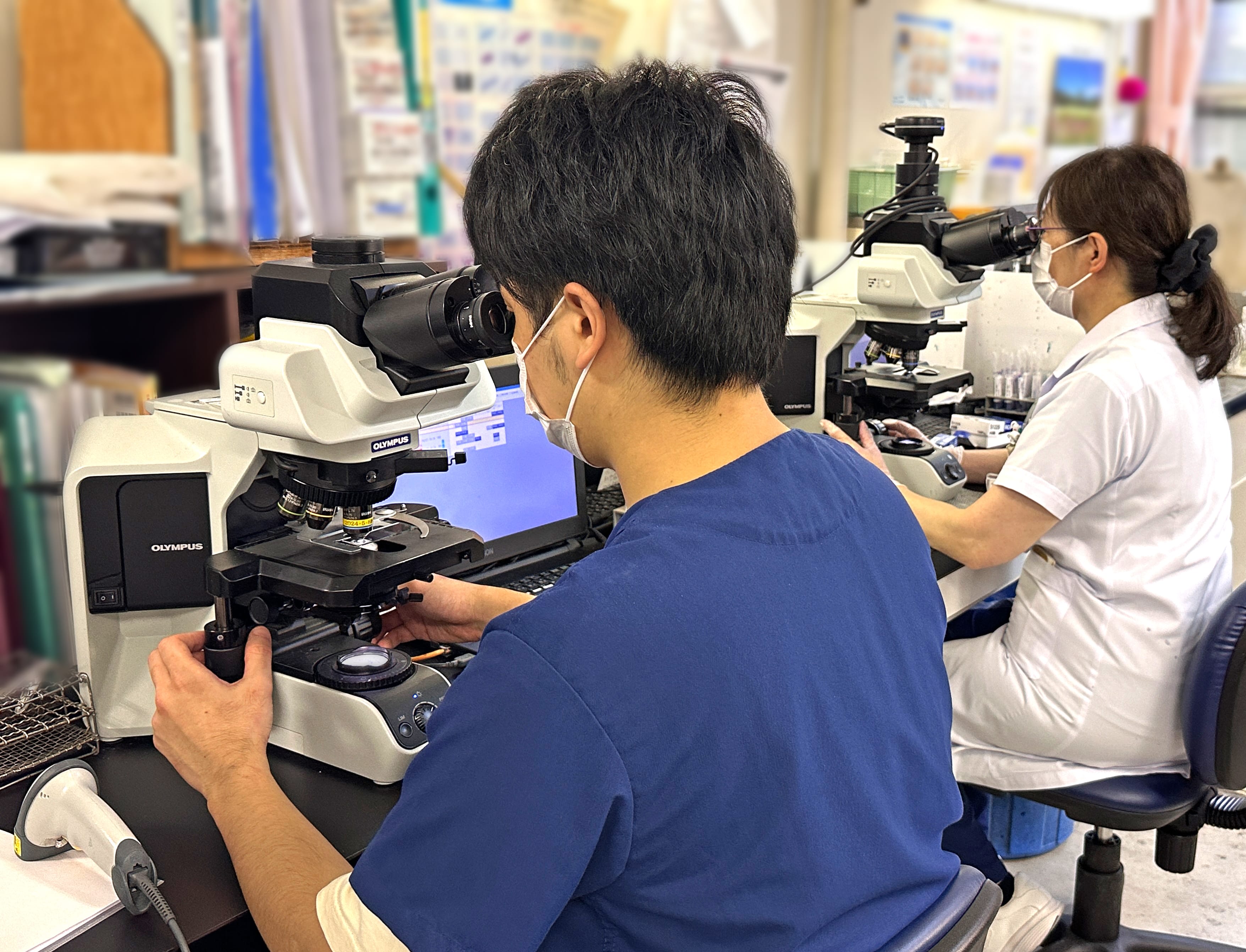

一般検査部門では、主に尿、便、脳脊髄液などの検体を検査しています。

これらの検体中に異常な数値を示す項目がないか、また細胞の種類や、悪い細胞がないかなどを顕微鏡や機器を使い調べています。

また、インフルエンザや妊娠反応などを迅速に調べる検査も行っています。

1. 尿検査

A)尿の働きについて

尿には体内の水分量を調整したり、身体で使われた後の不要な物を排泄したりする働きがあります。腎臓・尿路に異常があると、このような機能がうまく働かなくなります。

尿は腎臓で血液がろ過され、必要な成分を再吸収したあとに作られます。

B)尿定性検査とは

尿試験紙を用いて主に次のような検査を行います

| 尿たんぱく | 基準値 陰性(―) |

|---|---|

| 腎臓に障害があると、尿がろ過されるときに再吸収されずに、尿中にたんぱく質が漏れ出てきます。 尿たんぱくが持続的に陽性(+)の場合は、腎臓に障害がある事が疑われます。 しかし「良性たんぱく尿」といって、起立姿勢や運動後、ストレス、発熱時などに一過性にみられるたんぱく尿もあります。 |

|

| 陽性(+)のとき疑われる病気 糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、尿路の炎症・結石、妊娠中毒症など |

|

| 尿潜血 | 基準値 陰性(―) |

|---|---|

| 腎臓や尿路のどこかに炎症や出血があると尿の中に血液が混じります。 肉眼ではわからない程度の血尿も、尿試験紙で検出することができます。 陽性のときは、尿を顕微鏡で調べる尿沈渣検査を行います。 |

|

| 陽性(+)のとき疑われる病気 糸球体腎炎、腎臓や尿路の炎症・結石・腫瘍、前立腺炎など |

|

| 尿糖 | 基準値 陰性(―) |

|---|---|

| 血糖値が高くなると、尿に糖が漏れ出るようになります。食後や過度のストレスなどで一時的に尿に糖が出ることがあります。糖尿病の新しい治療薬で、血液中の糖を尿と一緒に排泄する薬を服用している場合は、尿糖が陽性となります。 また、胃を切除した場合炭水化物などの食物が胃に留まることなく一度に小腸に送られるため、糖分が大量に吸収され高血糖状態となり尿に糖が出ます。 血糖値が正常でも「腎性糖尿」といって体質的に尿に糖が出やすい人もいます。 |

|

| 陽性(+)のとき疑われる病気 糖尿病、腎疾患、甲状腺の病気など。 |

|

| 尿ウロビリノーゲン・ビリルビン | 基準値 ウロビリノーゲン(±)・(+) ビリルビン(-) |

|---|---|

| 血液中で不要となった古い赤血球は肝臓や脾臓で壊され、ビリルビンという胆汁の一部に変化し腸内に排泄されます。ビリルビンが腸内で分解されたものがウロビリノーゲンです。 尿中のビリルビン・ウロビリノーゲンを調べると、肝臓や胆道系の異常を知ることができます。 |

|

検査結果の判定・疑われる病気

|

|

| ビリルビン陽性(+)の場合 肝臓、胆道の病気が疑われます。 |

|

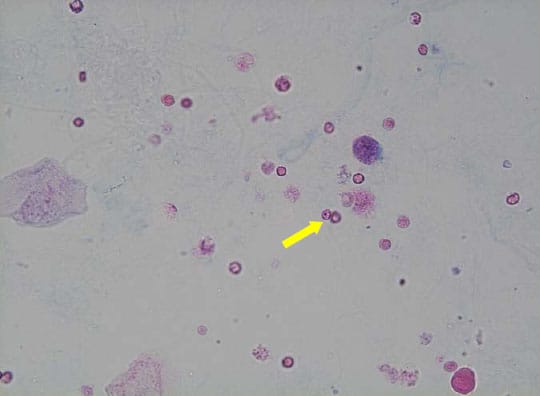

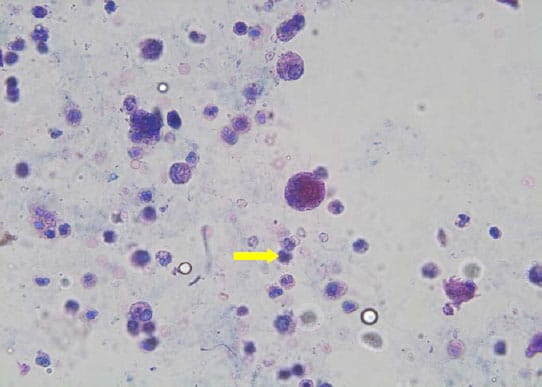

C)尿沈渣(ちんさ)検査とは

尿の中に含まれている細胞を集め、顕微鏡を用いて観察します。細胞の種類や数を検査します。

尿中に見られる円柱

円柱は腎臓で尿が作られる際通過する尿細管という場所で流れが停滞すると作られます。円柱に含まれる成分により、出血・炎症などの度合いを知ることができます。

定性と尿沈渣の測定機器

尿を試験紙で調べる機械(尿定性)は右の写真の右側の機器を使用しています。

尿のなかに含まれる細胞を調べる機械(尿沈渣)は左側の機器を使用しています。

2. 便検査

A)便検査はどんな時、検査しますか?

消化管の出血の有無を調べるときや寄生虫症を疑うときに検査します。

出血の有無を調べるときは専用の容器に便を採取します。寄生虫症を疑う場合は便の中に寄生虫の卵などがいないか調べます。

便潜血分析装置 FOBIT WAKOⅡ

B)便潜血検査でわかること

消化管の出血の有無

陽性(+)のとき 口から肛門までのどこからか出血があることを意味します。

便潜血検査の陽性=がんとは限りません。肛門周囲には毛細血管が多く、便に微量の血液混入や痔からの出血で陽性となることやまた女性の場合は月経血が混じっていると陽性になることがあります。

しかし、便潜血陽性の原因を、大腸精密検査を行わずに素人判断で決め付けてしまうのは非常に危険なので、便潜血検査の結果が陽性のときは大腸精密検査(内視鏡検査など)を受けて確認をしましょう。

陰性(-)のとき 便の中に血液が混じっていないことを意味します。

大腸の病気であっても出血がない場合や便を採取した部位に血液がついているとは限らないため、大腸の病気やがんがないという証拠にはなりません。毎年検診を受けると見落としが少なくなるといわれています。早期発見、早期治療のため毎年便潜血検査を受けることをお勧めします。

C)便潜血検査を受けるときの注意事項

1. 採便容器内に入っている液は捨てない。

容器内の液がないと検査ができません。

2. 採取する便の量は採便棒または採便ブラシの溝に便が埋まる程度に採取する。

また採便棒または採便ブラシは一度容器に戻したら取り出さない。

採便棒または採便ブラシを何度も出し入れすると便量が多くなり、正しく検査ができないことがあります。

3. 便の表面を数回こするようにして採取する。

4. 便を採取した容器は提出するまで冷暗所で保管し、日のあたる場所や車の中など温度が上昇しやすい場所に置きっ放しにしない。

暑い場所や室温(20℃ぐらい)などに保管した場合、正しい結果が出ないことがあります。

5. 便を採取した容器はなるべく早く提出する。

冷暗所で5日ほど保管可能です。

6. 便を採取した容器に氏名・採取した日付を記入する。

名前の確認や採取してからの経過日数が検査に必要なためです。

3. 脳脊髄液検査(髄液検査)

A)髄液とは?

髄液とは、脳室内や脳脊髄のくも膜と軟膜のあいだにある透明な液のことで、脳や脊髄はこの液体で満たされた空間に囲まれ、さらにその外側を覆う頭蓋骨や脊髄骨によって保護されています。

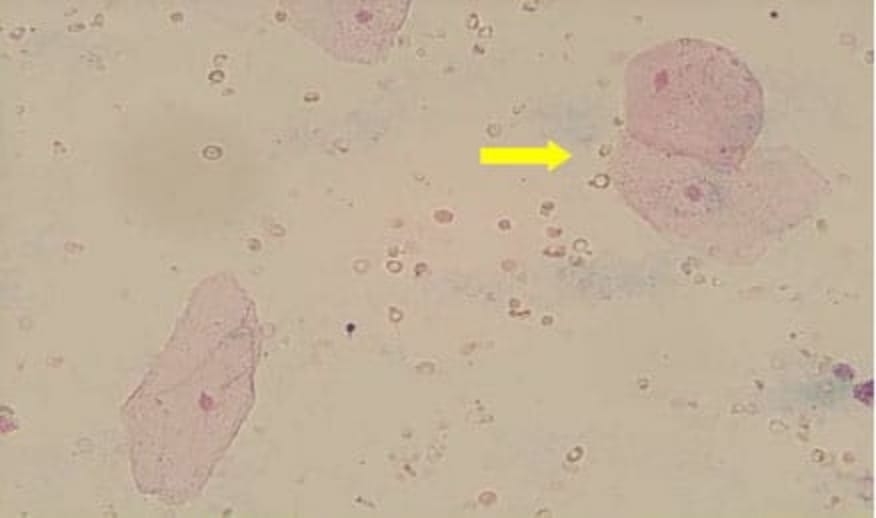

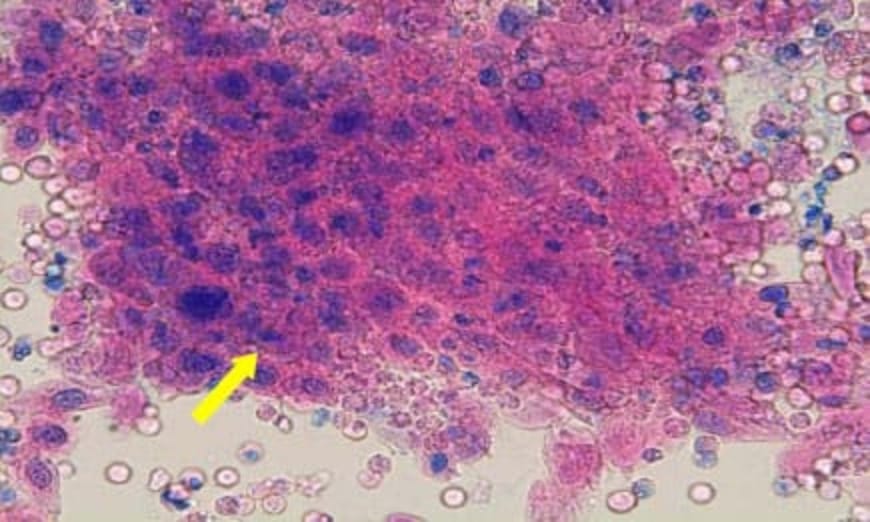

髄液の細胞

B)髄液検査でわかること

脳や脊髄の病気や異常を判定するために検査が行われます。

髄液中に細胞の数が増えているか、異常な細胞はないかなどを検査します。

細胞が増えている場合にはその原因も検査します。

4. その他(妊娠反応、精液検査、インフルエンザなど)

A)インフルエンザ検査について

インフルエンザウイルスに感染しているかどうかを調べます。

咽頭や鼻腔に綿棒をいれてぬぐい、検査します。

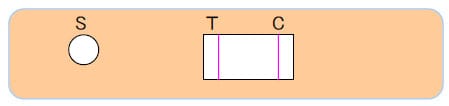

陽性であった場合、A型陽性またはB型陽性のどちらであるかを判別できます。

インフルエンザ発症後間もない時期では、インフルエンザウイルス量が充分に増えておらず陰性となることがあります。

通常インフルエンザ発症後24時間経過後くらいで陽性になると言われています。

B)妊娠反応検査について

妊娠の有無について、尿で検査します。

妊娠の有無について、補助診断のため尿で検査します。子宮外妊娠や流産の判定はできません。また、陰性の場合でも妊娠を否定できません。

尿で検査するため尿の濃度が薄いと陰性に出ることがあります。排卵日から2~3週間目次の生理が始まる頃、陽性となります。

下図は妊娠反応診断薬のイメージを表します。TとCの両方にラインが出れば陽性です。

C)精液検査について

精液中の精子の数や運動率、形の異常がないかなどを調べます。

精液検査の基準値(WHOガイドラインより)

| 項目名 | 基準値 WHO 5th(2010) |

|---|---|

| 精液量 | 1.4ml |

| 精子濃度 | 16×106/ml |

| 総精子数 | 39×106/ml |

| 精子運動率 | 42% |

| 前進運動精子 | 30% |

| 精子生存率 | 54% |

| 正常精子形態率 | 4% |

参考

総精子数は精子数(精子濃度)に精液採取量をかけたもので基準値は39×106以上です。

精液検査の結果はその時によって差があるため数回行い結果を判断します。