一般外科・消化器外科

/ 診療科・部門

概要

診療紹介

一般外科、消化器外科では、浜松医科大学、東京大学出身の医師を中心に、現在9名の医師が手術、検査、病棟、外来診療にあたっています。

当科の特徴として、胃がん、大腸がんなどの予定手術だけではなく、胆嚢炎、虫垂炎などの緊急手術も、昼夜を問わず、数多く対応しています。

手術の際には、複数名の医師が担当医となってチーム医療を行なっており、10年以上の経験を有する外科医が必ず手術チームに加わることにより、現在日本で行われている標準的な手術を行なっています。また難度の高い手術の際には、東京大学、浜松医科大学などから手術の助手を派遣していただいています。

入院、手術にあたっては、手術の必要性と危険性、手術以外の適切な治療法などについても、文書や図を用いて患者さんやご家族にわかりやすく説明するよう心がけています。

主な対象疾患

- 消化器(胃、肝臓、膵臓、胆嚢、大腸(結腸、直腸)、肛門)

- 一般(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘルニア)

- 急性腹症(虫垂炎、腸閉塞など)

その他

消化器疾患

胃がん

当院で扱っている胃の疾患は、主にがん、粘膜下腫瘍(GISTなど)です。潰瘍により穴が開いてしまう(穿孔といいます)、緊急の事態などにも幅広く対応しています。

ここでは、最もよく扱っている胃がん治療についてご説明します。

内視鏡での切除か、手術か

胃がんは、胃の内側の粘膜から発生するがんです。粘膜に発生した癌は徐々に大きくなり、次第に深く染み込むように広がっていきます。

深さが粘膜までの浅いがんであれば、スプーンですくい取るように胃の内側から胃カメラ(以下、内視鏡)で切除する、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)という手技で治すことができます。胃の大きさや機能をほとんど損なうことなく切除できるので、早期に発見して治療することが重要です。

粘膜よりも深くに染み込んだがんは、胃の壁の中の血管やリンパ管の流れに乗って、胃の外側のリンパ節などに広がっている可能性があるため、内視鏡で胃のがんだけを切除しても不十分です。そのため、手術で胃とリンパ節を切除しなくてはなりません。

手術を行うからには一回で完全に切除することが重要ですから、胃を分断するように大きく切除するのが一般的です。がんの大きさや場所によりますが、胃の2/3程度を切除したり、全部を切除したりします。

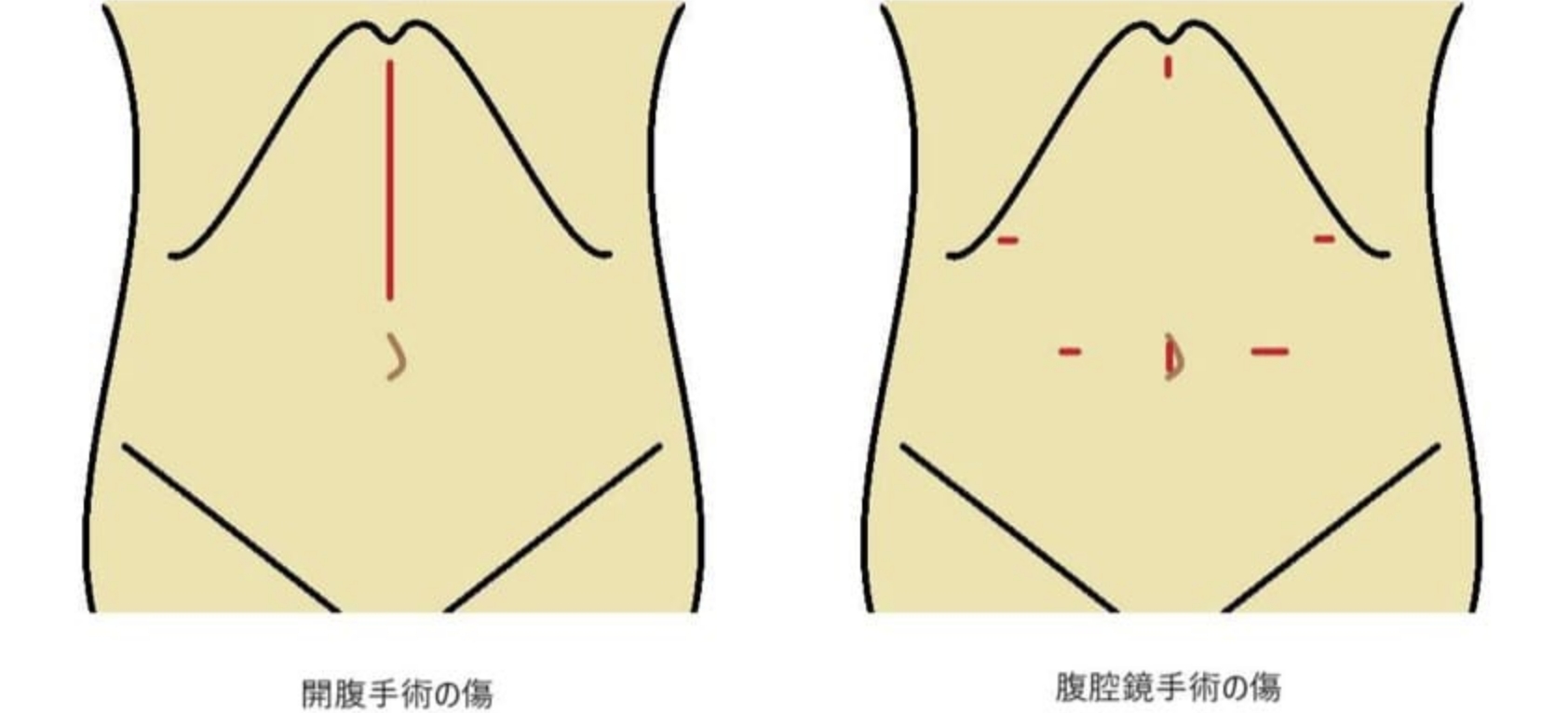

開腹手術と腹腔鏡手術

当院では、胃がんの手術を開腹手術と腹腔鏡手術のいずれかの方法で行っています。

開腹手術とは、上腹部を切って行う通常の手術でのことです。腹腔鏡手術とは、臓器が収まっている腹腔といわれる空間まで筒を差し込み、炭酸ガスを注入して空間を作って、開腹手術よりも小さな傷で手術する方法です。どちらを選択するかは、以下の利点、欠点を患者さんに説明した上で、患者さんの希望、がんの広がり具合などで判断しています。

① 開腹手術

利点

臓器に触れて得た情報を手術に反映させられる(病変の範囲の評価など)

出血時の対応がしやすい

全体を俯瞰した視野で手術を進めることができる(視野外での出血などがない)

手術時間を腹腔鏡よりも短くできる(およそ3~4時間)

欠点

傷が大きく、術後の痛みが大きい

傷に関連した合併症がやや多い

腹腔鏡手術より出血量がやや多い

② 腹腔鏡手術

利点

傷が小さく、整容面に優れ、術後の痛みが少ない

傷関連の合併症が少ない

カメラが臓器に近づくことができるので、細かい手術が可能となり、出血量が少ない

術後の回復が早い

欠点

胃を直接触れられず、視覚に頼った手術になるので、術者のストレスが多い

出血時の対応が困難なことがある

画面外での出血に気づきにくい

手術時間が長くなる(4~5時間)

開腹手術は手術のしやすさにメリットがあり、腹腔鏡手術は患者さんの術後の負担を減らすメリットがあると言えるでしょう。

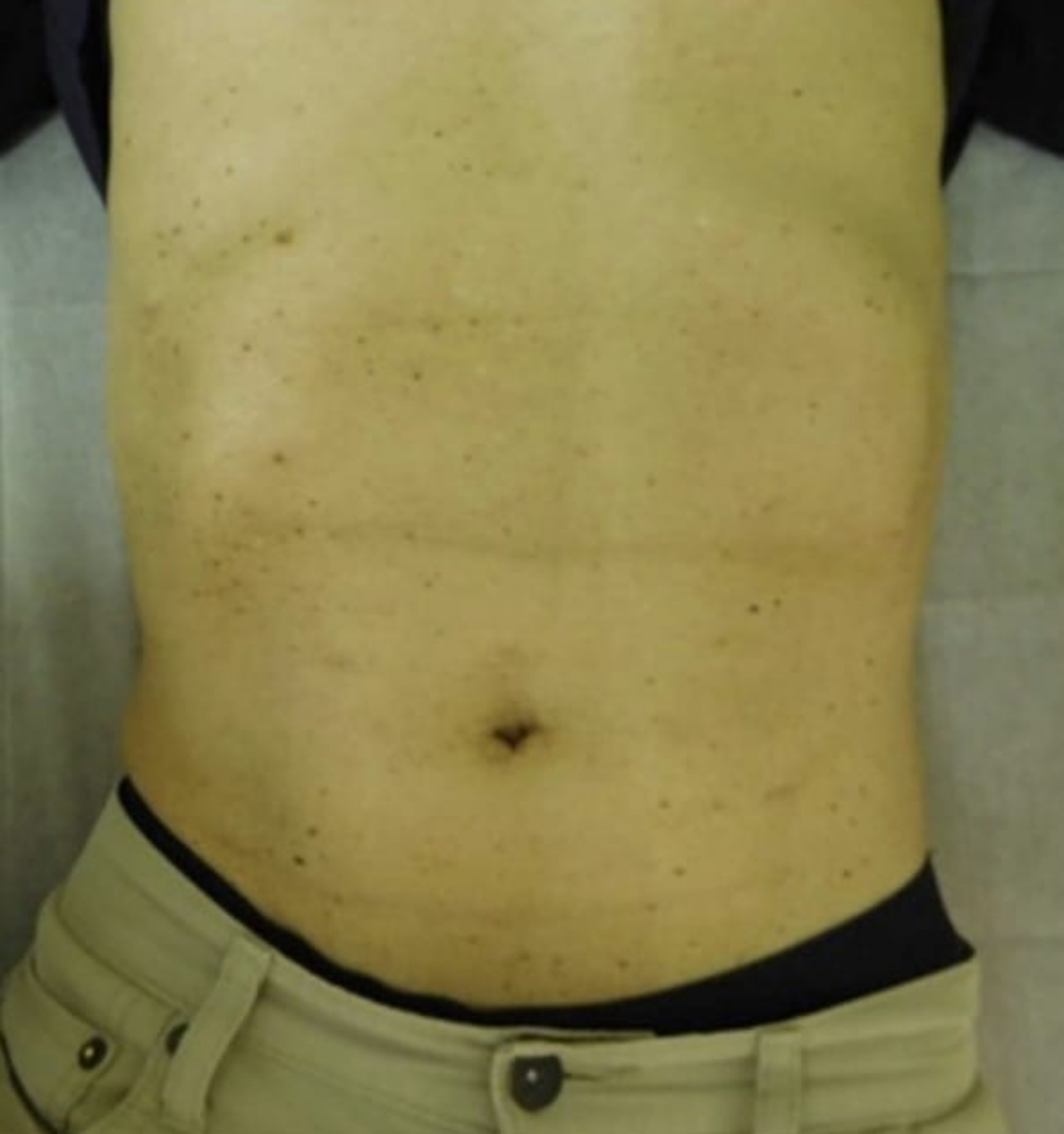

腹腔鏡下胃切除術後のお腹の傷。ほとんどわからなくなります。

術後から退院までの流れ

術後は2日ほどの絶食期間の後、3日目から流動食が開始されます。その後、水分の多いおかゆから通常の食事まで4~5日かけて徐々に戻していきます。その間、採血検査、レントゲン検査を適宜行い、合併症がなければ術後7~10日目くらいに退院可能です。

手術後は、残した胃の量によらず、食べたものが胃で消化されずにほとんどそのまま小腸に流れ込むようになります。今までと同じ食生活を続けると、腹痛や低血糖発作など、様々な症状(ダンピング症候群といいます)を起こす可能性があるため、一日の食事回数、一回の食事量、食事にかける時間に気を付けることになります。

退院前に、食事の仕方に関する注意事項について学んでいただく栄養指導の機会を設けています。

退院後の外来通院

退院して数週間後に外来に来ていただきます。

その際、手術して取ってきた胃を詳細に顕微鏡で検査した結果(病理結果)を説明します。この結果でステージ(病期)が決まります。

ステージが高い患者さんは、がんを切除していたとしても、各種検査で見つけることのできないがん細胞が残っているかもしれず、がんを完全に取りきれたと言いきることが難しいのが実情です。そのため、こういったがん細胞に対し1年間の抗がん剤投与を行います。残っていた場合に再発する可能性をわずかに減らすことができます。

外来では、再発の有無のチェックを3~6か月ごとの採血、CT検査、2年に1度の内視鏡検査で行います。最長で5年間経過観察し、その時点で再発がなければ通院終了となります。

その他

外科ではそのほかにも、胃がんに限らず、胃の通過障害に対するバイパス手術や、胃粘膜下腫瘍、さらに食道裂孔ヘルニアなどの一般外科疾患への腹腔鏡手術も積極的に行っていますので、ご相談いただければ幸いです。

最後に

手術が必要と言われると、不安な気持ちだけが大きくなってしまうと思います。

まずは、どんな治療が必要なのか(不要なのか)を知るところからです。

当科では質問があれば納得いくまで説明をしていますので、なんでもご質問ください。

セカンドオピニオン希望の際も、遠慮なくおっしゃってください。

大腸疾患

当院では、大腸がんの治療を一番多く行っておりますが、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患や、消化管間葉系腫瘍 (gastrointestinal stromal tumour (GIST))、カルチノイド、憩室炎など、多岐にわたる大腸の疾患の治療にも携わっています。

また痔核、痔瘻、裂肛などの肛門疾患に対する手術や、最近では直腸脱(骨盤臓器脱)に対する腹腔鏡下手術も積極的に行っています。

腸閉塞、腸穿孔などによる緊急手術が多いのも特徴です。

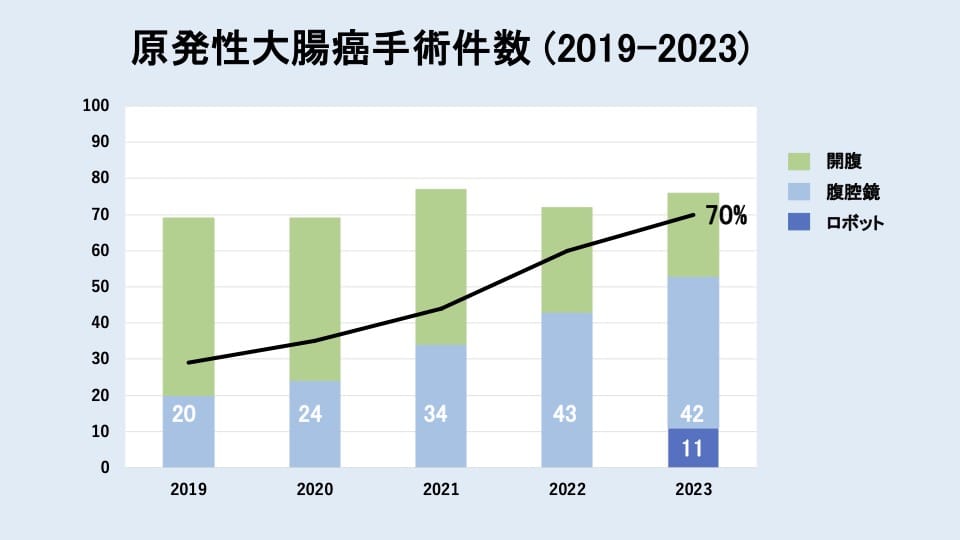

大腸癌の手術について

① 開腹手術

これまで大腸がんに対する手術は、がんを取り除くために、おなかに10-15cmの傷をつけて行う、開腹手術が行われていました。

② 腹腔鏡下手術

最近ではおなかに小さな穴を数カ所あけて、映像のモニターを見ながら手術を行う腹腔鏡下手術が多く行われるようになってきました。小さい傷で行う手術を低侵襲手術と言いますが、開腹手術に比べて手術時間がやや長くなるものの出血量も少なく、大きい傷に比べて体への負担が少なく、回復の早いことが特徴で、早期の社会復帰が期待できます。

③ ロボット支援下手術

さらに近年では、腹腔鏡下手術で行われていた手術がロボット支援下手術で行われることが多くなってきました。ロボット支援下手術とは、ロボットを使って行う低侵襲手術であると言うことができます。

当院では、直腸がんに対するロボット支援下手術を2023年6月より保険適応下で開始いたしました。また結腸がんに対するロボット支援下手術も2023年10月より開始しております。実際には、米国インテュイティブサージカル社が開発したダヴィンチ手術システムの第4世代にあたるダヴィンチXiを用いて手術を行っています。

このダヴィンチ手術システムの手術は従来の手術とは異なる技術が必要となるため、医療機器メーカー提供のトレーニングプログラムを受け、認定を取得した医師達を中心とした医療チームで手術を担当しています。

大腸の手術は、これら3つのやり方で行われるわけですが、現在当院では、腹腔鏡下手術とロボット支援下手術が全体の7割を占めています。

ただしその選択にあたっては、がんの進行状況、患者さんの具合、これまでの持病や手術歴などから、従来の開腹手術、腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術、いずれの方法が適しているかを総合的に判断して、患者さんとご家族に治療方法をお話ししています。

大腸がんに対する化学療法(抗がん剤治療)について

大腸がんに対する抗がん剤治療は、近年大きく進歩しています。

従来行われてきた、切除不能な大腸がんに対する抗がん剤治療や、手術後に再発予防のために行う抗がん剤治療に加えて、近年では切除不能な大腸がんを抗がん剤で抑え込んで手術(コンバージョン手術)に持ち込む治療が増えています。

また当院では、事前に患者さんと相談して、KRAS遺伝子、MSI(マイクロサテライト不安定)検査、HER2遺伝子など、抗がん剤の効き具合に関係する遺伝子の異常を調べて、治療に役立てるようにしています。

直腸脱(骨盤臓器脱)について

直腸脱とは、肛門から直腸が飛び出している状態のことです。一般的には高齢者で女性に多いのが特徴ですが、若年者でも発症する場合があります。排便に数十分かかったり、力むような場合が誘因になります。

排便時の違和感や粘液による下着の汚れや血液の付着、便秘や残便感などの排便障害、肛門の閉塞感、肛門痛、湿疹かゆみなども併発します。 初期では、いきむのをやめたり、指で押し戻すと直腸の脱出がなおる事もあります。しかし進行すると、排便後も元に戻らなく常時脱出している状態になります。さらに進行すると便失禁を起こしてしまうこともあります。

直腸が脱出しないようにするためには手術が必要になります。現在は、腹腔鏡下で直腸壁を固定する方法が再発も少なく、患者さんの満足度も高く、手術件数も増えています。また、直腸脱の方は骨盤底筋が弱くなっていて子宮脱を含めた骨盤臓器脱を合併する場合も多く、婦人科と共同で手術を行う場合もあり体制が整っております。

肝胆膵領域の疾患

良性疾患

良性疾患で症例数が最も多いのは胆石症、胆嚢炎の手術です。年間80-90例ほど行っています。傷が小さな腹腔鏡手術を主に選択しています。入院期間は6日程度です。胆管結石を合併している場合には消化器内科と連携して内視鏡による胆管結石除去を術前あるいは術後に行っています。症例によっては開腹手術を選択することもあります。

胆嚢ポリープも10㎜以上のものを対象に胆嚢摘出術を勧めています。

その他の良性疾患:肝臓の巨大嚢胞、膵嚢胞性腫瘍等

悪性疾患

肝臓のがん:

肝細胞がん、転移性肝がん(主に大腸がんの転移)などが主です。肝臓の手術は難易度の高いものが多いですが、東京虎の門病院と連携して積極的に行っています。

胆道系のがん:

胆嚢がん、下部胆管がん、十二指腸乳頭部がんなどの手術を行っています。

膵臓のがん:

膵臓がんは根治が難しいものが多く、手術の難易度も高いものが多いです。静岡県立総合病院と連携して行っています。

一般外科の疾患

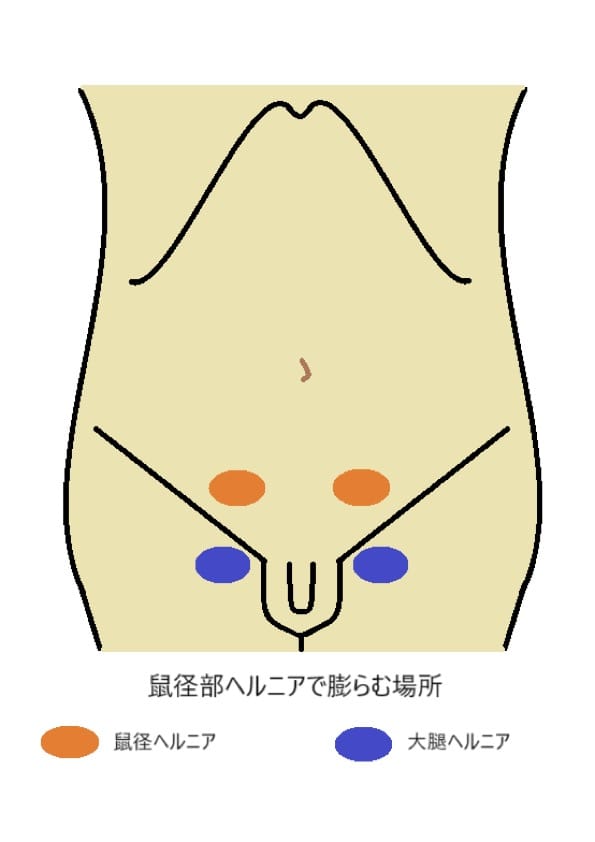

鼠径部ヘルニア

鼠径部ヘルニアとは

「鼠径部」とは、足の付け根付近のことを言います。「ヘルニア」とは、臓器が本来の部位とは異なる部位にはみ出した状態のことを言います。みなさんがよく聞くヘルニアは腰の椎間板ヘルニアかもしれませんが、ここでいう鼠径部ヘルニアは、脱腸(だっちょう)と呼ばれる状態のことです。

では、なぜ脱腸が起こるのでしょうか。

私たちのおなかのつくりを簡単に説明すると、腹腔(ふくくう)といわれる一続きの空間に、様々な臓器がひしめき合って収納され、それを丈夫な筋肉で囲い、その筋肉の外側に皮膚、内側にやわらかい腹膜が張り付いた状態になっています。しかし、筋肉にはところどころに血管などが通る穴が開いているので、内臓脂肪が増えたり、力仕事などでお腹に力がかかり続けたり、喘息などで常に咳き込んだりして腹腔の圧力が高まることや、加齢による筋肉の衰えにより、筋肉の穴が広がると考えられています。その結果、支えきれなくなった圧力の逃げ道として、広がった穴から臓器が皮膚の下にはみ出てしまうのです。

種類

鼠径部は様々な血管の通り道でもあり、弱くなる部位も複数あります。

- 外鼠径ヘルニア

お腹の中から精巣に向かう血管の通り道(鼠径管といいます)の、入口側が弱くなって出てくるヘルニアです。 - 内鼠径ヘルニア

鼠径管入り口を通らず、直接出てくるヘルニアです。 - 大腿ヘルニア

太ももに向かう血管の通り道から出てくるヘルニアです。

鼠径ヘルニアは男性に多い疾患ですが、女性でも発症することがあります。

症状

鼠径部のふくらみや痛みが主です。はまり込んだ腸の量が多くなると、陰嚢まで腫れてくることがあります。また、通常は仰向けになったり押さえたりすると腸がお腹の中に戻り平らになりますが、筋肉の穴の締め付けが強いと戻らなくなることがあります。これを嵌頓(かんとん)といいます。食べ物の流れをせき止め、腸閉塞の原因になって、嘔吐、腹痛をきたしたり、さらには飛び出た腸が腐ってしまって緊急で腸の切除が必要になったりすることがあります。

嵌頓は、大腿ヘルニアで起こりやすいといわれています。

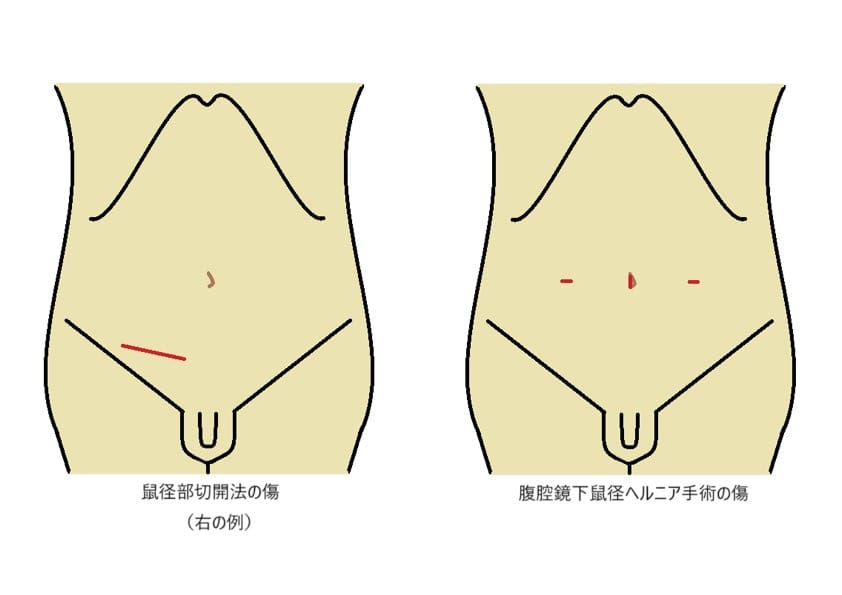

治療

成人の鼠径ヘルニアは自然治癒することはないので、手術が必要です。ひろがってしまった筋肉の穴を、合成繊維の網(メッシュといいます)で覆って腸が出てこないようにします。穴に対し、筋肉の外側から覆う「鼠径部切開法」か、お風呂の栓のように内側から覆う「腹腔鏡手術」があります。

腹腔鏡手術には、TAPP法とTEP法があります。全国的に普及している腹腔鏡手術はTAPP法ですが、当院では、主にヨーロッパで普及しているTEP法も症例に応じて行うことができ、当院の特色と考えています。TEP法では、傷を臍の部分一つにして、術後の傷がほぼ分からなくなる単孔式TEP法を主に行っています。

手術方法については、外来で患者さんに利点、欠点を十分説明し、相談して決定しております。

① 鼠径部切開法

膨らんだ側の鼠径部に5~6㎝程の切開をして穴を見つけ、網を敷く方法です。当院では、腰椎麻酔で行っていますが、特殊な状態の患者さんには全身麻酔で行うこともあります。

利点

- 腹腔鏡手術よりも安価

- 手術時間が短い(1~1.5時間)

欠点

- 腹腔鏡手術よりも傷が大きい

② 腹腔鏡手術(TAPP法)

臍とその左右に5~10mmの傷を計3か所開け、そこから筒を腹腔に差し込み、炭酸ガスを注入して空間を作り、棒状のカメラ(=腹腔鏡)を挿入してテレビ画面にお腹の中を映し出しながら手術します。直接手で触れて手術するのでなく、棒状の長い器具を筒から挿入して手術します。全身麻酔で行います。

利点

- 鼠径部切開法よりも傷が小さく、目立ちにくい

- 腹腔が一続きの空間なため、反対側がヘルニアになりかけていないかを確認し、同時に直すことができる、両側鼠径ヘルニアでも同じ傷で同時に治療できる

- 鼠径部切開法よりも大きなメッシュで、鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアの入り口すべてを覆うことができる

欠点

- 鼠径部切開法よりもやや高価

- 直接触れて手術できないので技術を要し、手術時間がやや長い(1.5~2時間)

最後に

鼠径部ヘルニア以外にも、閉鎖孔ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアなど、鼠径部以外で生じたヘルニアの手術も行っています。まずはご相談ください。

急性腹症

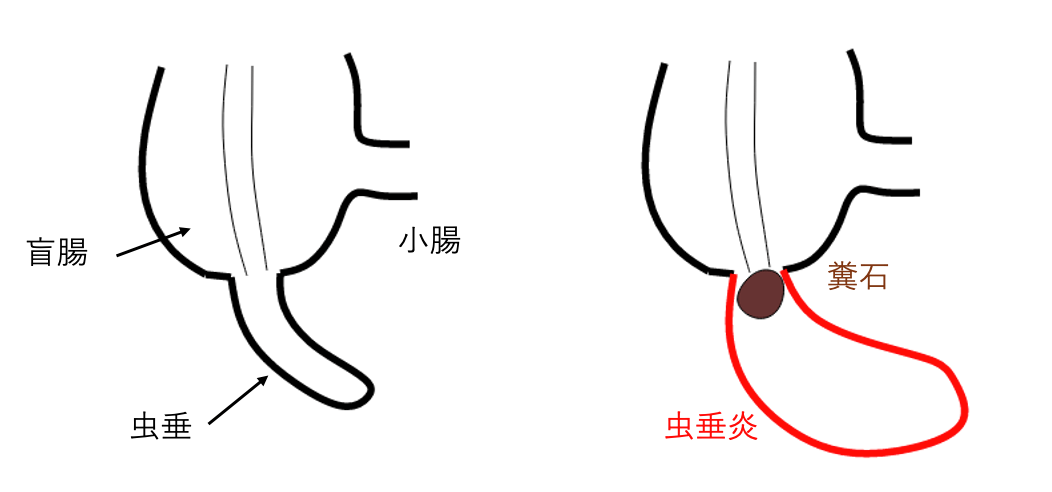

急性虫垂炎

急性虫垂炎とは

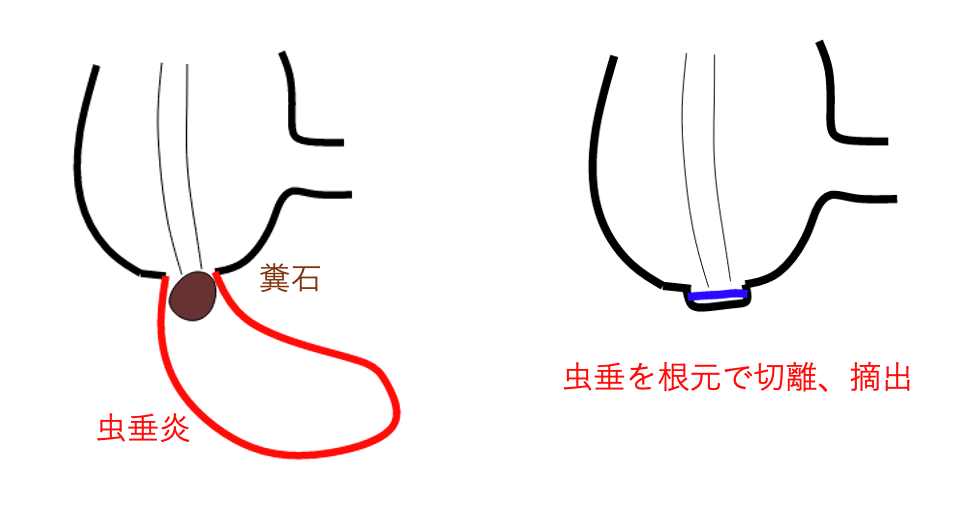

虫垂は大腸の一部であり、右下腹部に位置しており、盲腸の端から細長く伸びる突起のような臓器です。

虫垂の中に便の塊(糞石)が詰まることにより、虫垂の中に細菌が繁殖し、炎症を起こすことで急性虫垂炎が発症する事が多いとされています。稀ですが、腫瘍(癌など)によって糞石と同様に虫垂炎を引き起こす事があります。

治療方法

発症して間もない、炎症が軽い場合は抗生物質(保存加療)によって治ることがあります。

しかし、保存加療で改善しない場合は手術が必要になること、治ったとしても虫垂がある限り、再度急性虫垂炎を起こす可能性があることがリスクとされています。

炎症が強い場合は手術を行います。手術方法としては、虫垂を根元で切離、摘出します。術後の経過が問題なければ、手術翌日から食事開始、術後4日目で退院が可能となります。手術を行った時点で炎症が強い場合は入院期間が長くなることがあります。

虫垂周囲の炎症が非常に高度の場合(虫垂の根元で破けていた時など)は盲腸ごと虫垂を切除(盲腸切除)する場合や、小腸と大腸の一部ごと切除(回盲部切除)を行う場合があります。

手術方法

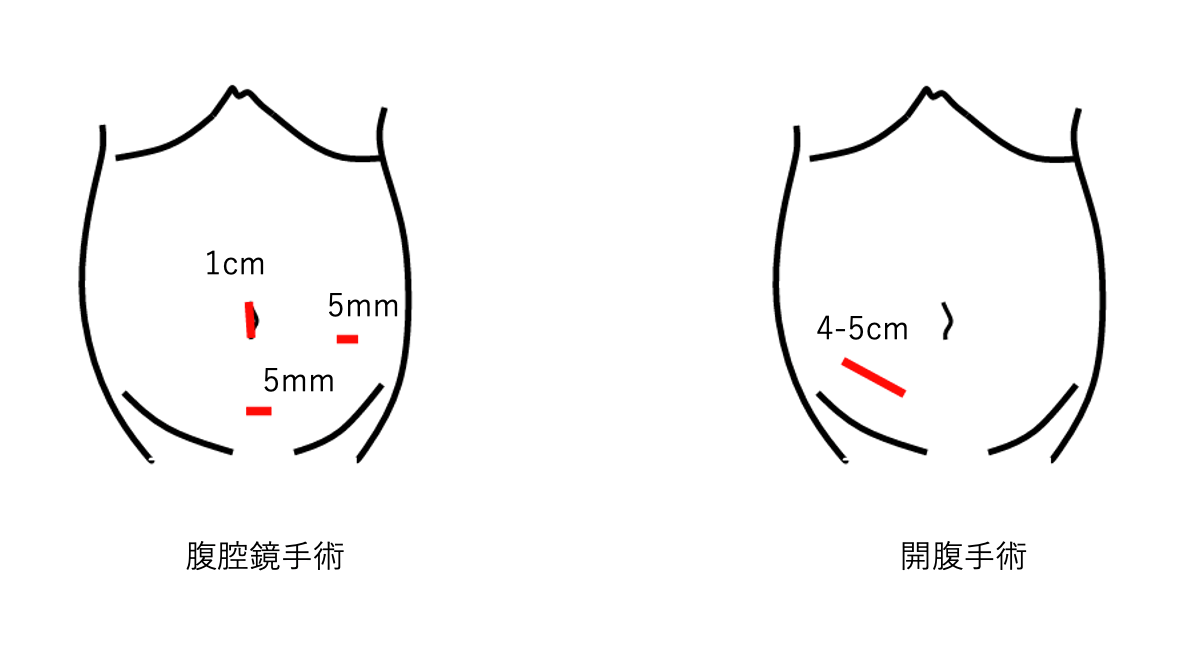

手術方法には、腹腔鏡で行う方法と、開腹で行う方法があります。

腹腔鏡の場合は、臍を縦に切開して、お腹を膨らませてカメラを挿入します。その他2箇所に孔を開けて手術器具を挿入してモニターを見ながら操作を行います。

開腹手術と比較して創が小さいので、痛みが少ないことと、お腹の中全体を観察できるので正確な診断ができること、創が膿む(創部感染)が少ないことがメリットとされています。

当院では手術を行う際に、まずは腹腔鏡を選択しており、現在90%以上の症例が腹腔鏡で行われています。

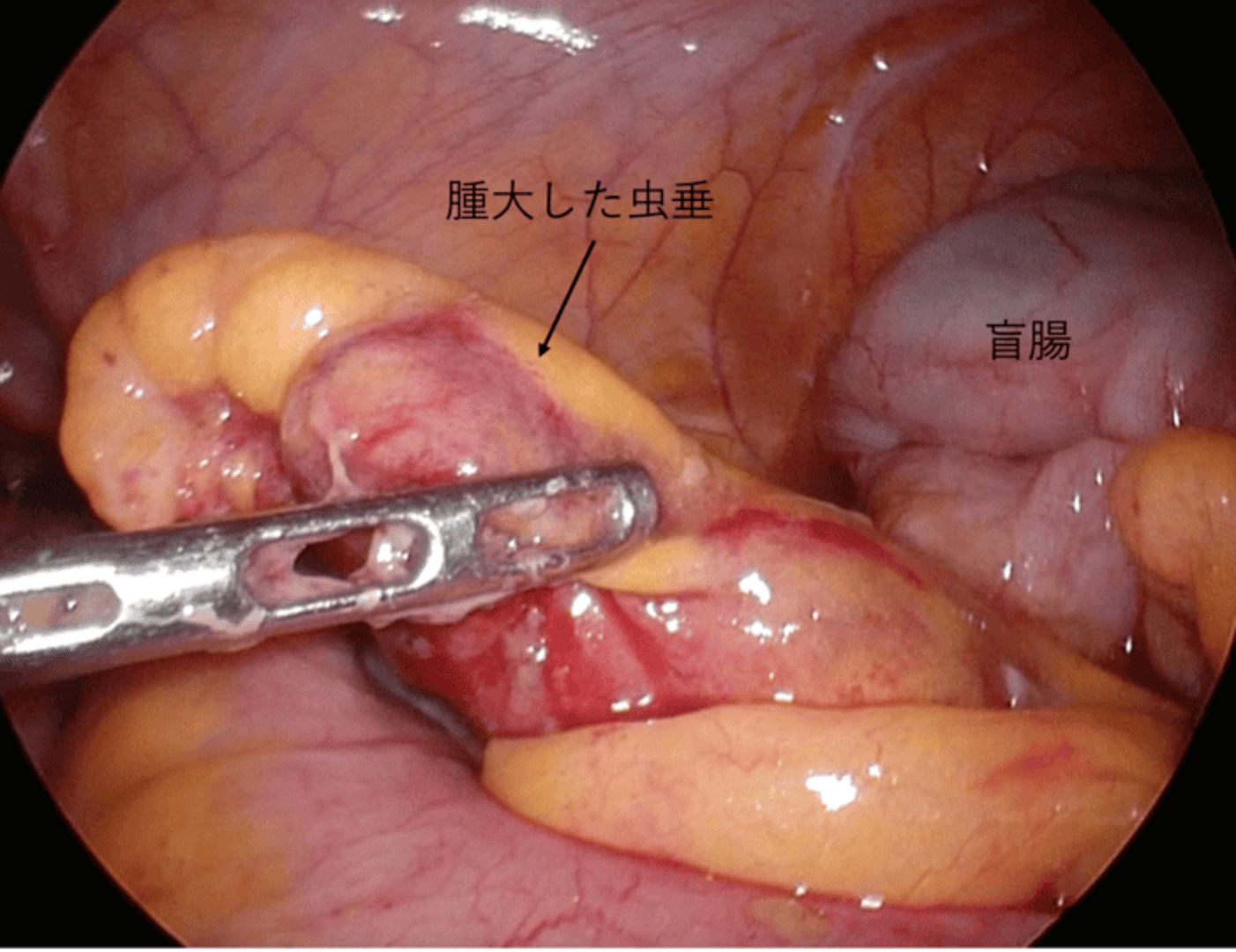

腹腔鏡術中画像

モニターを見ながら、操作しています。

待機的虫垂切除術(Interval appendectomy)について

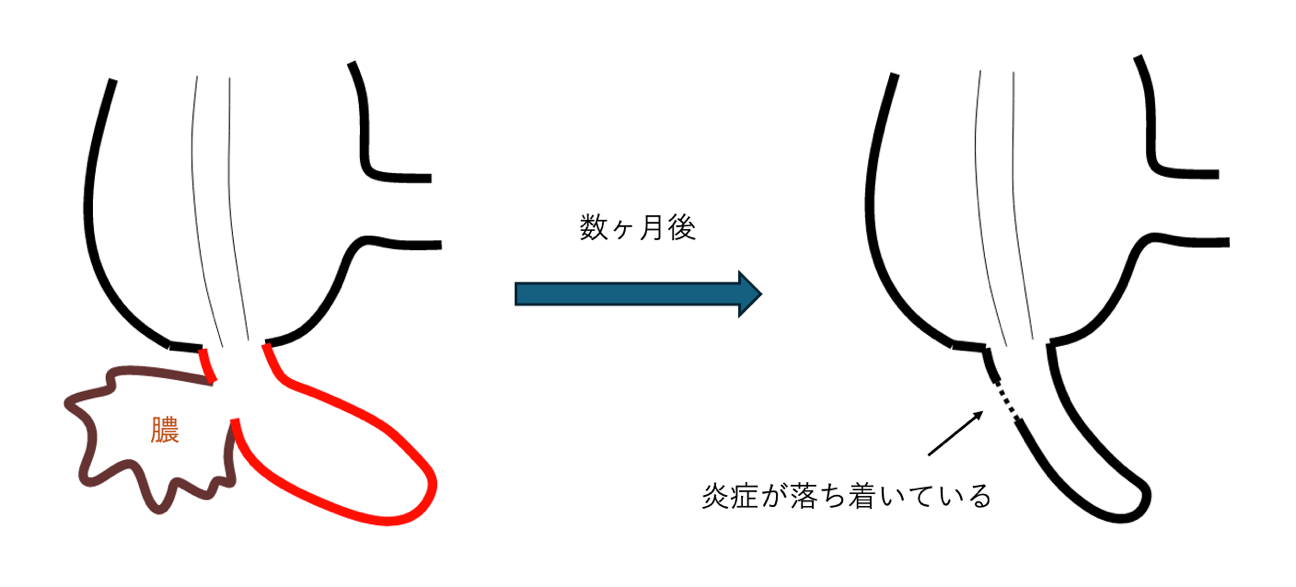

基本的には炎症が強い虫垂炎に対しては入院時に手術を行いますが、診断時に炎症が非常に高度な場合、すなわち、虫垂が破けて膿の塊を作ってしまっている場合は手術を行わない場合があります。

膿の塊がある状況で手術を行った場合、小腸と大腸の一部ごと切除(回盲部切除)が必要になり、合併症のリスクが高くなる可能性があるからです。抗生物質や膿の場所に針を刺して膿抜き(穿刺ドレナージ)を行い、一旦炎症を落ち着かせて退院、数ヶ月後に手術を行うことがあり、待機的虫垂切除術(Interval appendectomy)と呼びます。

炎症が落ち着いた状態で手術を行うので、合併症のリスクは低く、通常術後3-4日目で退院可能です。

当院では待機的虫垂切除術を積極的に取り入れており、直近では50%近い症例に対して待機的虫垂切除術を行なっています。

NCD症例登録について

当院は、NCD症例登録に参加しております。

一般社団法人National Clinical Database(NCD)の手術・治療情報データベース事業への参加について

臨床研究についてのお知らせ

臨床研究を行う場合、診療情報等の過去の情報のみを用いた研究や、手術検体試料を用いるような研究については、文部科学省と厚生労働省が定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成27年4月1日施行)では、「必ずしもインフォームド・コンセントを受けることを要しない」とされております。

そのため当科では臨床研究について、診療情報から個人が特定される情報を削除した上で、学会や雑誌等で発表することとしており、個人が特定される情報は公表いたしません。

ただしご自身の診療情報の提供を希望されない方は遠慮なく申し出てください。

またご不明な点があれば担当医師にお尋ねください。

医師紹介

-

風間 伸介 / かざま しんすけ

-

役職

- 病院長 兼 総合研修センター長

-

専門分野

- 外科一般(特に大腸・肛門)

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医・指導医

- 日本消化器外科学会認定消化器外科専門医・指導医

- 日本消化器外科学会認定消化器がん外科治療専門医

- 日本大腸肛門病学会認定大腸肛門病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医・指導医

- 日本内視鏡外科学会技術認定医(腹腔鏡下直腸切除で取得)

- 日本内視鏡外科学会ロボット支援手術認定プロクター

- 日本ロボット外科学会専門医 国内B級

- 日本医師会認定産業医

- 日本臨床外科学会評議員

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 臨床研修指導医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

-

-

髙林 直記 / たかばやし なおき

-

役職

- 医務部長 兼 総合研修指導室長

-

専門分野

- 外科一般(特に肝・胆・膵)

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医・指導医

- 日本消化器外科学会認定消化器外科専門医・指導医

- 日本内視鏡外科学会技術認定取得

- 検診マンモグラフィ読影認定医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

- 臨床研修指導医

-

-

石原 行雄 / いしはら ゆきお

-

役職

- 一般外科長 兼 化学療法室長 兼 患者支援室長

-

専門分野

- 外科一般

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医・指導医

- 日本消化器外科学会認定医

- 大腸癌研究会施設代表者

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 日本大腸肛門病学会認定大腸肛門病専門医

- 検診マンモグラフィ読影認定医

- 臨床研修指導医

- 日本DMAT隊員(統括)

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

- 緩和ケアの基本方針に関する指導者研修修了者

-

-

小野田 貴信 / おのだ たかのぶ

-

役職

- 消化器外科長

-

専門分野

- 外科一般

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医

- 日本消化器外科学会認定消化器外科専門医

- 日本消化器外科学会認定消化器がん外科治療認定医

- 臨床研修指導医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

-

-

牧野 晃大 / まきの あきひろ

-

役職

- 医長

-

専門分野

- 外科一般

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医

- 日本消化器外科学会認定消化器外科専門医

- 日本消化器外科学会認定消化器がん外科治療認定医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 臨床研修指導医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

-

-

村井 伸 / むらい しん

-

役職

- 医長

-

専門分野

- 外科一般

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医

- 日本消化器外科学会認定消化器外科専門医

- 日本消化器外科学会認定消化器がん外科治療認定医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

-

-

植田 浩太 / うえだ こうた

-

役職

- 医員

-

専門分野

- 外科一般

-

資格

- 日本外科学会認定外科専門医

- 日本救急医学会認定ICLSコース修了

- Certificate of da Vinci System training As a first Assistant

- JATECインストラクター

- MCLSプロバイダー修了

- AHAーBLSプロバイダー修了

- AHAーPALSプロバイダー修了

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

-

-

溝口 和弥 / みぞぐち かずや

-

役職

- 医員

-

専門分野

- 外科一般

-

資格

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

-

-

佐藤 秀 / さとう しゅう

-

役職

- 医員

-

専門分野

- 外科一般(特に肺・縦隔)

-

資格

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

-

外来担当医表

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午 前 |

1 |

小野田 貴信 |

髙林 直記 |

ー | 村井 伸 | ー |

| 2 | ー |

小野田 貴信 |

ー |

当番(予約のみ) |

ー |

|

| 5 | ー |

石原 行雄 |

ー |

風間 伸介大腸・肛門 |

石原 行雄 |

|

| 3 | ー | 当番(予約のみ) | ー |

スキンケア |

新谷 恒弘(非常勤)血管外科6・13・27 |

|

| 午 後 |

1 | 小野田 貴信 | ー | ー | 村井 伸 | ー |

| 2 | ー | 処置室針生検 |

ー |

ー |

ー |

|

| 5 | ー | 石原 行雄 |

ー |

風間 伸介大腸・肛門 |

ー | |

| 3 | ー | 当番(予約のみ) | ー |

スキンケア |

大倉 一宏(非常勤)心臓外科13・27 | |

休診情報

-

休診

牧野(終日)

診療実績

一般外科・消化器外科 手術症例件数

| 疾患部位 | 令和4年度 | 内悪性腫瘍症例 | 令和5年度 | 内悪性腫瘍症例 | 令和6年度 | 内悪性腫瘍症例 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 食道 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |

2 |

| 胃・十二指腸 | 45 | 38 | 30 | 22 | 30 | 24 |

| 小腸 | 43 | 6 | 29 | 6 | 45 | 0 |

| 結腸・虫垂 | 167 | 66 | 113 | 48 | 136 | 52 |

| 直腸・肛門 | 42 | 22 | 74 | 49 | 52 | 25 |

| 肝臓 | 7 | 7 | 12 | 10 | 15 | 15 |

| 胆道 | 94 | 6 | 112 | 5 | 100 | 2 |

| 膵臓 | 8 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 |

| 脾臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 腹壁・腹膜・後腹膜 | 132 | 5 | 131 | 1 | 115 | 3 |

| その他の腹部疾患 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 10 |

| 血管 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |

| 頭頸部・体表 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 |

| 甲状腺・上皮小体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| その他 | 14 | 3 | 20 | 4 | 21 | 6 |

| 計 | 585 | 178 | 560 | 166 | 560 | 156 |

一般外科・消化器外科 術式別件数

| 術式 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

|---|---|---|---|

| 【消化器および腹部内臓】 | |||

| 胃全摘術 | 2 | 2 | 2 |

| 幽門側胃切除術 | 20 | 15 | 10 |

| 噴門側胃切除術 | 2 | 0 | 2 |

| 胃部分切除術 | 4 | 2 | 3 |

| 胃空腸吻合・バイパス術等 | 10 | 2 | 8 |

| 胃瘻造設術 | 2 | 2 | 2 |

| 大網充填術・胃十二指腸穿孔部縫合等 | 6 | 7 | 5 |

| 小腸部分切除術 | 19 | 13 | 15 |

| イレウス解除術(腸切を伴わない) | 17 | 9 | 25 |

| 腸瘻造設術 | 1 | 1 | 0 |

| 肝切除術 | 7 | 10 | 14 |

| 腹腔鏡下胆嚢摘出術(内 開腹移行) | 85 | 104 | 98 |

| 開腹胆嚢摘出術 | 4 | 3 | ー |

| 総胆管切開 | 2 | 1 | 1 |

| 膵頭十二指腸切除術 | 0 | 1 | 0 |

| 膵体尾部切除術 | 2 | 0 | 1 |

| 脾摘術 (内 腹腔鏡下手術数) | 0 | 0 | 0 |

| 結腸切除術 (内 腹腔鏡下手術数) | 67 | 51 | 48 |

| 虫垂切除術 (内 腹腔鏡下手術数) | 66 | 42 | 60 |

| 直腸低位前方切除術 (内 腹腔鏡下手術数) |

10 | 14 | 8 |

| 直腸高位前方切除術 (内 腹腔鏡下手術数) |

7 | 14 | 2 |

| ハルトマン手術 | 8 | 9 | 7 |

| マイルズ手術 (内 腹腔鏡下手術数) | 0 | 4 | 2 |

| 大腸亜全摘術 (内 腹腔鏡下手術) | 0 | 1 | 1 |

| 骨盤内臓器全摘術 | 0 | 1 | 0 |

| 径肛門的ポリープ切除 | 3 | 4 | 5 |

| 人工肛門造設術 | 24 | 24 | 13 |

| 人工肛門閉鎖術 | 12 | 3 | 12 |

| 試験開腹、開腹生検術 | 6 | 1 | 1 |

| 痔核根治術 | 3 | 5 | 6 |

| 痔瘻根治術 | 3 | 2 | 1 |

| 直腸脱根治術 | 4 | 5 | 10 |

| 肛門狭窄症手術 | 0 | 0 | 0 |

| 肛門周囲膿瘍切開・排膿 | 0 | 3 | 3 |

| その他肛門良性疾患手術 | 0 | 1 | 3 |

| 壊死性筋膜炎デブリドマン | 0 | 0 | 0 |

| ヘルニア根治術 | 125 | 123 | 108 |

| その他腹部疾患 | 4 | 3 | 7 |

| 【血管】 | |||

| 下肢静脈瘤手術 | 8 | 9 | 6 |

| 腹部大動脈瘤/大血管、人工血管置換術 | 0 | 0 | 0 |

| 動脈血栓摘除術 | 0 | 0 | 1 |

| 仮性動脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 |

| 【頭頸部・体表・内分泌外科】 | |||

| 体表腫瘤切除、リンパ節生検等 | 7 | 5 | 8 |

| CVポート埋込み術 | 37 | 41 | 55 |

| CVポート抜去術 | 8 | 7 | 6 |

| その他 | 0 | 0 | 4 |

| 計(延べ数) | 585 | 544 | 563 |