緩和ケア管理主催 研修会・講演会 参加記録

/ 医療の質

第16回緩和ケア研修会を開催しました(医療関係者向け) (令和6年度)

2024年11月11日

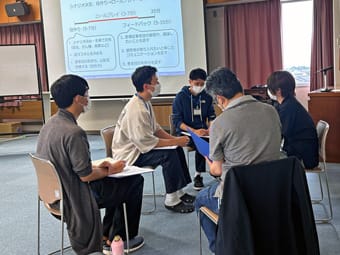

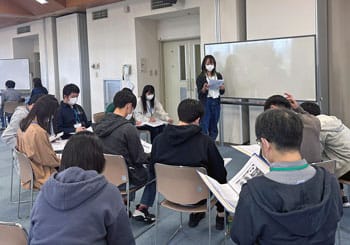

10月20日(日)に、第16回焼津市立総合病院緩和ケア研修会を開催しました。今年度は他院も含め、16名の多職種の方々にご参加いただきました。参加者より研修についての感想をいただきました。

緩和ケア研修会に参加して

1年次初期臨床研修医 加嶋 颯太

研修医1年目の加嶋です。10月20日の緩和ケア研修会に参加させていただきました。これまでは進行癌の患者さんに接することが少なく、緩和ケアの実際はイメージできていませんでした。

前半の研修では、末期癌の患者さんが自宅退院を希望しているという設定で、自宅環境や介護サービスの調整について話し合うグループワークを行いました。普段は入院中の疾患のコントロールに気をとられがちですが、患者さんの退院後の生活や、それに必要な手助けについて具体的に想像するのは新鮮な体験でした。

ロールプレイのセッションでは、予期していない末期癌を宣告される場面を医師役、患者役として体験しました。患者役としてこの場面を体験してみると、悪い宣告をされた患者さんの、今後の生活への漠然とした不安のようなものが想像できました。医療者は疾患の状態や治療に関する説明に注目しますが、患者さん目線での不安にも目を向けることが重要だと感じました。患者さんと医療者が同じ目標を目指せるような面談が理想的だと思いました。

研修全体を通して、様々な職種の方のアドバイスをいただきながら患者さんのケアについて考える経験は今後の研修生活に役立つ貴重な機会だったと感じています。

薬剤師 宮原 和暉

がんの患者に限ったことではありませんが、終末期の患者や患者家族を前にどう接していいのか分からずに介入しきれていなかったと後悔することが多々ありました。緩和領域でも薬剤師としての知識が生かせる部分は多くあると理解していましたが、力不足を感じ、緩和ケアについて学びたいと考え今回の緩和ケア研修会に参加させていただきました。

グループワークでは、がん患者の事例に対して評価しマネジメントすることを他職種の方々と行いました。薬剤師としての立場から疼痛緩和や精神ケアなど、提案できる部分が多くあることを改めて実感すると共に、職種間や診療科で注目する視点が違うことを学ぶことができました。

また、普段何気なく行っている「評価してマネジメントする」という流れを改めて意識することで、患者の状態や治療方針が明確に定まることを体感できました。

ロールプレイでは、医師役と患者役、観察者に分かれて難治がんの宣告を体験しました。役ではありますが、難治がんの宣告を受けてみると家族のことや仕事のこと、今まで想定してきた心配事とは違う目線での経験ができました。

今回の研修を通じて学んだことを今後の医療に活かしていきたいと思います。

第15回緩和ケア研修会を開催しました(医療関係者向け) (令和5年度)

2023年11月9日

10月22日(日)に、第15回焼津市立総合病院緩和ケア研修会を開催しました。今年度は他院も含め、27名の多職種の方々にご参加いただきました。参加者より研修についての感想をいただきました。

緩和ケア研修会に参加して

1年次初期臨床研修医 北 健介

研修医1年目の北と申します。令和5年10月22日に緩和ケア研修会に参加させていただきました。内容として事前に勉強したe-learningの復習から始まり、グループワークでのディスカッションおよび発表、告知を想定したロールプレイを研修しました。

グループワークでは症例モデルの自宅療養における問題点・解決策を話し合いました。他職種・他病院の方々と1つの事柄について議論することは貴重な機会でした。特に在宅看護ステーションの職員の方から実際の在宅医療のエピソードを交えながらお話をしていただけた事は、病院外の医療の経験が無い私にとって新鮮な体験でした。

この研修で私が1番心に残っている教訓は、ファシリテーターの方々が時折口にしていた「患者をイメージする」ということです。自分と年齢が離れている方、性別が違う方、性格、趣味、信条、生きがいが異なる方に対してその人になったつもりで共感する。言葉上で言うのは簡単ですが、どれほど私が行えていたか。症状の傾聴で満足し、どこか客観的立場になっていなかったかと自戒しました。病気でなく病人を診るという初心を忘れず、今回学んだことを次への診療に活かしていきたいと思います。

6A病棟看護師 宮内 那織

6A病棟に配属され半年が経ち、がんの終末期の患者さんと関わる機会がありました。今回、同じ病棟の先輩に誘われてこの研修に参加させていただきました。

グループワークでは、がんの終末期の患者さんの事例に対し、起きている問題点、治療法、患者さんと家族が安心して望む退院先に進むためにどのような支援が必要か話し合いました。話し合いでは全く発言することができず、他の参加者の発言について行くことに精一杯で自分の知識の無さを痛感しました。話し合いを通して医師や看護師だけでなく、薬剤師やケアマネジャーなど多職種との連携が重要であると感じました。また、患者さんだけでなく家族に対するケアの必要性も学ぶことができました。

ロールプレイでは、がん患者さんと医師役になってがんの告知をしました。患者役になると思った以上にショックで泣きそうになりました。今後、病状説明後の患者の思いを傾聴し気持ちに寄り添っていきたいです。

今回の研修を通して、看護だけでなく、様々な視点で患者さんを支援していくことが重要であると学びました。これら患者さんが安楽に生活するために何ができるのか勉強していきたいです。

第14回緩和ケア研修会を開催しました(医療関係者向け) (令和4年度)

2022年12月9日

10月30日(日)に、第14回焼津市立総合病院緩和ケア研修会を開催しました。今年度は他院も含め、25名の多職種の方々にご参加いただきました。参加者より研修についての感想をいただきました。

緩和ケア研修会に参加して

1年次初期臨床研修医 久米 悠介

研修医1年目の久米と申します。今回参加した緩和ケア講習会では主にグループワークと医師患者でのロールプレイを行いました。

グループワークでは末期がん患者を例に挙げて実際にどう対応するのかを話し合いました。

4月の頃よりもがんの薬物治療等については話を理解し、多少は意見を出すことが出来たと思います(予習のe-learningが参考文献付きで分かりやすくまとめてあり、役立ちました)。しかし、退院にむけての具体的な介入については、訪問診療などを実際に見た経験がほとんどなく、実際に普段から医療相談等で携わっている方々の意見やアイデアは非常に勉強になりました。

ロールプレイはがん告知をテーマに医師・患者役に分かれて行いました。上級医の先生が医師役をされた際のやさしい話し方や「一緒に頑張ろう」という姿勢が言葉の節々から伝わってきたのが印象的でした。また、患者役では役になり切ってみると思った以上にショックで、告知された後の話がほとんど入ってこなかったです。何回かに分けて説明することが大事だと実感しました。

全体を通して、様々な職種の方と話すことができとても勉強になりました。今後の研修では色々な職種の方とより積極的に関わっていきたいと感じました。

6A病棟看護師 山田 佳保

6A病棟に異動して1年が経ち、麻薬を使用している患者さんや終末期の方と関わらせていただく機会が多くあります。もっと緩和ケアについて学びたいと思い、今回研修会に参加させていただきました。

グループワークでは、事例の患者に必要なケアや薬剤が必要か、退院するために患者家族にどんな支援をしていくかを話しました。話し合いをする中で、改めて他職種連携の必要性実感しました。MSWの方が患者だけでなく、家族に対しての退院してからのサポートなども考えている事を知り、家族ケアの大切さを学びました。

また、がんの告知をする医師と患者、第三者からコミュニケーションの研修を行った時には、患者さんにとって辛い内容を伝える上で、言語だけでなく視覚的に伝わるコミュニケーションも重要であること、ただ話すだけではなく、間の取り方や声のかけ方などがとても大切だと学びました。

今回の研修で看護だけではなく、色んな視点から患者さんのケアを考えていくことが必要であると感じました。またこの様な機会があったらまた参加していきたいです。

第13回緩和ケア研修会を開催しました(医療関係者向け) (令和3年度)

2021年11月16日

令和3年10月24日(日)に、第13回焼津市立総合病院緩和ケア研修会を開催しました。少人数で感染対策を行いながらの開催となりました。参加者より研修についての感想をいただきました。

緩和ケア研修会に参加して

1年次初期臨床研修医 兵藤 杜希哉

先日参加した緩和ケア講習会では、座学のみならず、模擬症例に基づいたグループワークや、末期癌の告知にまつわるロールプレイなどを行いました。

研修医生活も半年ほど経ち、未熟ながら臨床経験を積ませていただきました。4月の頃と比べれば自分なりに自信もついてきた頃です。グループワークは「患者さんの問題点を挙げてその対策を考える」という課題で、私は「主訴と画像所見から、鑑別を挙げて、鎮痛薬は……」などと考え得意気になっていました。しかし他の参加者から「十分な告知が行われていない」「妻が一人で問題を抱え込んでいる」「遠方の娘や親戚にも助けを求めてはどうか」等々、私には全く欠けていた視点から鋭い指摘が次々と繰り出されました。いかに、自分の自信が自惚れであったか思い知らされました。

苦痛とは、全人的アプローチとは。まだまだ修行不足だった、いや、受講生の中には現役バリバリベテラン先生もいらっしゃいました。なるほど、医療者なら誰もが生涯学習すべき命題なのだと痛感しました。

講習会に携わってくださった方々、ありがとうございました。ロールプレイでは患者役として「癌」と告知され本当に頭が真っ白になりました。留年が決まったときのことを思い出しました。

6A病棟看護師 増井 幸菜

新人看護師として6A病棟で働き始めてから半年が過ぎ、医療用麻薬を使用している患者さんやターミナルの患者さんと関わる機会が何度もありました。半年間実際の緩和ケアを見てきた上で、改めて緩和ケアについて学びたいと思い研修会に参加させていただきました。

普段から医療現場では多職種連携が重要だということを教わっていますが、今回の多職種間のグループワークでは多職種連携の重要性を実感することができました。緩和ケアにおいて、患者さんとご家族の身体・心理・スピリチュアルな問題、苦痛を予防・緩和していくことが求められますが、多職種で関わることによってそれぞれの職種によって専門知識があり、見る視点が違うため、より視野を広げて関わっていけることが分かりました。

また、ロールプレイでは医療者・患者・第3者の立場になってコミュニケーションの場面を振り返ることができました。その中でも患者の体験をした際に、医療者が作った沈黙が患者さんにとって大切な時間であることが分かり、患者さんの思いを理解するためには、コミュニケーションを試行錯誤して関わっていくことの必要性を学びました。

これからも緩和ケアを必要とする患者さん・ご家族と関わる機会が何度もあると思いますが、今回学んだことを実際に活かしていきたいと思います。

第12回緩和ケア研修会を開催しました(医療関係者向け) (令和2年度)

2020年12月1日

令和2年11月15日(日)に、第12回焼津市立総合病院緩和ケア研修会を開催しました。今年は新型コロナウイルス感染症のため、例年より少人数で感染対策を行いながらの開催となりました。参加者より研修についての感想をいただきました。

緩和ケア研修会に参加して

1年次研修医 古川 渉太

研修医として働き始めてから回った診療科の関係か、重要な告知や緩和ケアにあまり携わる機会に巡り会わず、早半年が過ぎました。今回は将来的に緩和ケアに携わることを見越して、講習会に参加させていただきました。

講習会の冒頭、講師の方が語った次の言葉が印象に残っています。

「緩和ケアは癌であるか否か、そもそも病気であるか否かに関わらず、苦しみを抱えている方全員が対象となります。」

なるほど「緩和ケア」の考え方というのは、医療者の基本的な心得そのものだと感銘を受けました。

講習会では多職種入り交じる形でグループワーク、ロールプレイなど、体験型の活動を行いました。モデル患者さんの自宅療養プランについて議論する実習では、医学的な事項だけではなく、福祉制度や家族ケアなど、様々な視点からの意見が挙がりました。全人的アプローチにおいて、多職種連携がいかに重要であるかを体感できたと思います。

今後医師として、患者さんに重要な告知をしたり、最期の時を共有したりする機会は必ず来るでしょう。その際に今回の講習会で学んだことを活かせればと思います。

4C病棟看護師 吉田 楓

昨年3C病棟から4C病棟に異動となり、あっという間に1年が過ぎ異動前と比べるとターミナルの患者さんや医療用麻薬を使用している患者さんと関わる機会が増えました。

普段から緩和ケアという言葉は聞き慣れてはいましたが、実際はどんなケアなのかと深く考えることはあまりありませんでした。

今回緩和ケアの研修に参加し、様々な苦痛や医療用麻薬の種類、コミュニケーションの取り方など改めて学びを深めることが出来ました。

研修の中で患者の立場になったり医師の立場になってみたりと、普段とは異なる視点や考えを体験でき、他職種間でグループワークを行い、それぞれの職種が分野毎に特色を活かし協力していくことが重要なことであると感じました。

また、普段何気なくしているコミュニケーションの中からも患者の感じている辛さ、医師には直接相談できない事などを話してくれることもあり、看護師として患者さんの気持ちを近くで理解し共感できていないといけないということも改めて実感することができました。

最後に今回の研修で学んだことを病棟や仕事のなかでも活かしていけるように、今以上に患者さん、家族の立場を考えながら仕事をしていきたいと思いました。

第11回緩和ケア研修会を開催しました(医療関係者向け) (令和元年度)

2019年11月26日

令和元年11月10日(日)に、第11回焼津市立総合病院緩和ケア研修会を開催し、今回は32名が参加しました。参加者に研修の感想をいただきました。

緩和ケア研修会に参加して

1年次研修医 森 礼子

私たち研修医は普段どちらかというと急性期の病態に目が行きがちで、緩和ケアという概念を知ってはいるものの、深く勉強する機会を持てていませんでした。そのため、そのような患者さんと接する場面では、なかなかうまく振る舞えず、上級医の先生や他職種の方頼りでした。そんな折、今回の緩和ケア講習会を受講することになり、数少ない自分の経験と照らし合わせながら、非常に学びの多い1日となりました。

当たり前のことかもしれませんが、患者さんと真に向き合うためには、患者さんの思いを引き出し、現在どのような苦痛があるのか、これから先どのようにしたいのかを常々寄り添い理解することから始まると強く実感しました。また、それらの苦痛にどうやって対応するのかという点では、より多くの選択肢を提示するために、様々な職種が各々の専門性を発揮し、患者さんも含めたチームとして、同じビジョンを持って協力する体制が必要不可欠だと再確認できました。

人の命に関わる職業に就かせていただいていることの重みと有難みをより深く胸に刻み、この貴重な経験を今後に活かしていきたいです。

4C病棟看護師 赤井 莉那・池谷 咲音

看護師になり早くも2年目の冬になろうとしています。今回師長さんの勧めもあり、緩和ケア研修に参加させて頂きました。講義では、医療用麻薬の使用方法や副作用、症状など改めて学ぶことができ、グループワークでは、様々な職種に特化した意見を聞くことができ、とても新鮮で学びの多い時間となりました。

4C病棟ではターミナル期にあたる患者さんが多く、2年間の中でも何度もお見送りをさせて頂きました。様々な経験をさせて頂いたことで、初めはただお見送りすることしかできていませんでしたが、最近では患者さんの苦痛に少しは目を向けることができるようになったのではないかと感じます。しかし、患者さんの身体的苦痛のみならず、心理、社会的苦痛と向き合いどのようにしたら患者さんの気持ちに寄り添い、希望を叶えることができるのか難しく感じていました。

今回の研修を通して、他職種間での連携が重要ということを再認識しました。患者さんの傍にいる時間が長い病棟看護師だからこそ、患者さんの細かな変化も見逃さず気づくことができると思います。その情報を、他職種でカンファレンスすることで様々な選択肢がうまれ、患者家族にあった支援ができることもグループワークの中で学びました。

患者さんのよりよい最期が迎えられるように、研修での学びを今後の関わりに活かしていきたいと思います。