薬剤部

/ 診療科・部門

スタッフ紹介

(2024年4月現在)

| 薬剤部長 | 林 豊 |

|---|---|

| 全スタッフ | 薬剤師22名、助手5名 |

専門・認定薬剤師

| 日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師 | 8名 |

|---|---|

| 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師 | 1名 |

| 日本糖尿病療養指導士認定機構 糖尿病療養指導士(薬剤師) | 2名 |

| 日本循環器学会 心不全療養指導士 | 2名 |

| 静岡県肝炎医療コーディネーター | 1名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 NST専門療法士 | 2名 |

| 日本薬剤師研修センター 小児薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師 | 1名 |

| 日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 | 3名 |

| 日本アンチドーピング機構 スポーツファーマシスト | 2名 |

業務内容

-

調剤業務(内服、散剤、水剤、外用剤)

患者さんが服用する薬の安全性を確保するため、処方箋の内容を吟味して医薬品を調剤します。必要に応じて処方医へ確認したり提案を行うことで、医薬品の有効性を最大限に引き出し、リスクを最小限にするよう心がけています。このプロセスは、薬剤師が持つ専門知識が重要な役割を果たします。

当院ではバーコードを活用した計数調剤管理システムを導入しています。モバイル端末を用いて、処方箋に印刷されたバーコードと医薬品のバーコードを照合し、取り違いを防止します。

-

注射薬調剤業務

主に入院患者さんに使用される注射薬を調剤します。直接血管内へ投与する注射薬は命に関わる薬剤となるため、細心の注意を払い調剤を行います。当院では、医薬品のバーコードをチェックする注射薬自動払い出しシステムを導入します。患者さん毎に薬品がトレー上に自動で取り揃えられ、最終監査として薬剤師が処方内容や相互作用、投与量の確認を行い病棟へ払い出します。

-

無菌調製(高カロリー輸液と抗がん剤)

患者さんの感染リスクを最小限に抑えるため、無菌環境の下で高カロリー輸液や抗がん剤を調製します。薬剤師はクリーンベンチや安全キャビネットの中でこれらの薬剤を正確に調製し、感染や汚染のリスクを排除します。

令和6年度より抗がん剤調製監査システムを導入し、これまで目視での監査から、薬品重量による監査システムへ移行し、業務効率化を図ります。 -

院内製剤

患者さんの個別の治療ニーズに応えるため、市販されていない薬を、院内製剤として作成します。有効性が担保されるデータに基づいて倫理委員会で承認された製剤を製作しています。院内製剤においては、品質管理を徹底し、患者さんの安全と治療効果を確保することが求められます。

-

持参薬の鑑別と入力

患者さんが持参した薬剤について正確に把握することは、治療に必要な薬歴を作成することに役立ちます。薬剤師は患者さんの持参薬の種類や服用状況を確認し、電子カルテに入力することで、シームレスな薬物治療を行えるよう支援します。

-

病棟業務(薬剤管理指導業務、退院時服薬指導業務など)

入院患者さんの薬物治療を支援するため、病院薬剤師は薬剤管理指導や退院時の服薬指導を行います。薬剤管理指導では、患者さんの治療経過を把握し、副作用の有無や効果を確認しながら服薬状況を管理します。退院時の服薬指導では、患者さんが自宅での服薬を正しく行えるよう、服薬方法や注意点を丁寧に説明し、地域薬局薬剤師との連携を意識した情報提供を行っています。

-

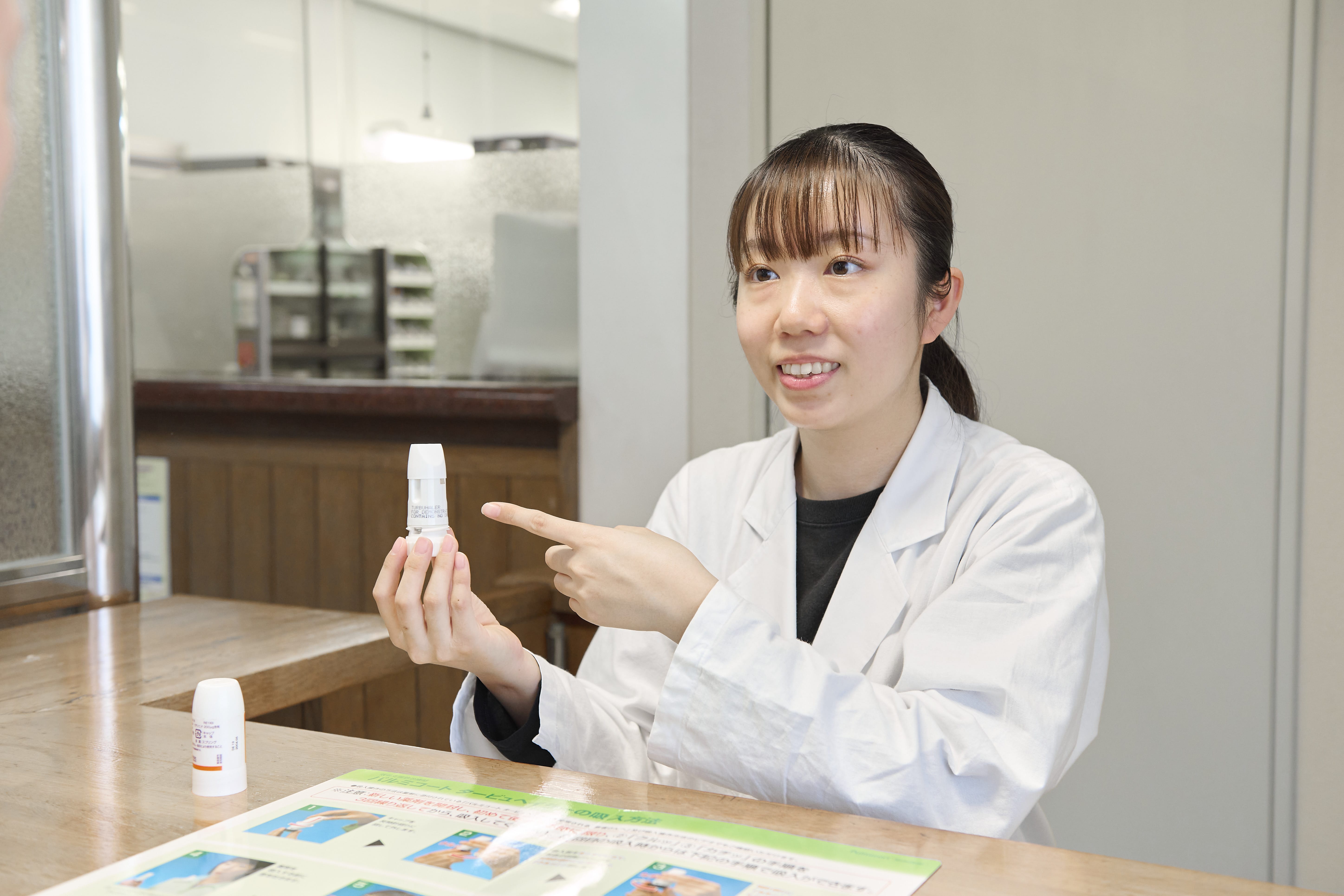

外来患者業務(服薬指導、外来化学療法患者への指導)

外来患者さんには、医師からの依頼があれば、薬局窓口で服薬指導も行います。患者さんへ正しい服薬方法を理解し、治療効果を最大限に発揮できるよう、服薬方法や副作用の確認、生活習慣の改善に関するアドバイスも行います。

また外来化学療法を受けられる患者さんにも薬剤師が関わっています。抗がん剤の使用に伴う副作用や生活上の注意点について、ベッドサイドで情報提供を行います。

-

治験業務

治験に参加する患者さんの安全を確保するため、治験コーディネーターと共に薬剤師が治験に関与します。治験はプロトコールに基づき、治験薬の管理、患者さんへの説明や服薬指導、副作用のモニタリングなどを行います。定期的に開催される治験委員会の事務局も担当しています。

治験業務に関してはホームページの「治験のご案内」をご覧ください。

薬剤部からのお知らせ

薬剤部コラム

- https://yaizu-pharmacy.fc2.net/

公式ブログ

-

薬剤部ブログ

薬剤部関連ページ

- 服薬情報提供書(トレーシングレポート)入力フォーム

服薬情報提供書(トレーシングレポート)入力フォーム

- 発表実績など(departments/yakuzaika/achievements.html)

発表実績など

- 発表実績など(2020年度以前)(departments/yakuzaika/achievements-previously.html)

発表実績など

(2020年度以前)